« Anders Arbeiten »

Ein neuartiges Gewerbehaus als Impuls für das Tryber Areal der RUAG in Bern.

Annäherung

In Morgenlicht getaucht, lagen die Balkone der ‚Zündkapsel‘ über der Aare. Das Bistro war kaum besucht, vermutlich weil Freitag war. Homeofficetag. Das ganze Quartier wirkte etwas verlassen, ferienhaft. Die Stimmung erinnerte an Flussstädte wie Basel oder Zürich. Schon die Ankunft in Thun illustriert den unwirklichen Kontrast zwischen der Geschäftigkeit des Bahnhofs und den gegenüberliegend wartenden, majestätisch weissen Kursschiffen. Durch die Altstadt schlendernd schützen einen weit ausladende Dächer, ein Angebot, das man in den Berner Lauben ganz ähnlich findet. Oft sind es schwere, ruhende Gebäude. Murale Volumen, holzige An-, Auf- und Nebenbauten. Die Häuser in der Schweiz scheinen ohnehin gewichtiger als sonstwo – auch gelassener.

Besonders faszinieren die mit einem Kellenwurf verputzten Wände der Selve & Co. Metallwerke. Braungraue, massige Wände mit Tiefenreliefs und geneigten Dächern bilden ein Konglomerat elementarer Baukörper. ‚Stützen und Lagern‘ zeigen klassische Tektonik in den Fassaden. Die dagegen zart und schmalgliedrig gebauten Stahlfenster kommen darin umso besser zur Geltung. Trotz der neuen Zweifachverglasung bleibt der Ausdruck nah am ursprünglichen Charakter. Auch andere Besucher waren von dem Bau angezogen. Die Selve steht als markantes Beispiel für Transformation durch Kunst, Kultur und Unternehmertum.

Spaziergang im Areal

Das ‚Tryber‘-Areal wirkt weitläufig verstreut, trotz dominanter Richtungsgeber wie den Ausfallstrassen, der Aare und der Bahnlinie. Bäume sind spärlich gesetzt, an den Ufern aber wild gewachsen. Die Aare, an diesem Abschnitt mehr Kanal als Fluss, bleibt, obwohl der Blick verstellt ist, weiterhin spürbar. Ein paar wenige Bänke hinter Heckenwänden erinnern an die einstige Aussicht. Man wünscht sich, es würde wieder ausgeholzt und noch mehr Sitzgelegenheiten angeboten, auch unten am Fluss. Es wäre schon viel besser, und die im Richtplan angelegte Ost-West-Verbindung könnte gestärkt werden. Man sucht förmlich nach einem Brücklein hinüber auf die andere Seite.

Die Beläge der Uttigenstrasse 31 sind chaussiert, offenporig und roh. Das passt zum Gleisfeld, zur industriellen Wirkung. Harte Beläge wie die Betonsickersteine vor der Swiss P hingegen sind hingegen wenig einladend. Dort, wo es grosse Vordächer gibt, sitzen Mitarbeitende zu ihren Pausen darunter. Auch unserem Haus würden grosszügige Aussenräume gut tun. Ob der Platz reicht? Wenigstens in den oberen Geschossen.

Die Werkstätten der Silea strahlen Betriebsamkeit aus. Eine lange, regengeschützte Loggia ohne Fenster lädt zum Sitzen ein und hinter den weit geöffneten zweiflügeligen Türen dringt Musik aus den Hallen. Für unsere Erdgeschossnutzung wären solche produktiven Orte, die auch die Umgebung einbeziehen, sehr wichtig. Vielleicht ein Veloladen mit Werkstatt und Ausstellung, eine Mikrobrauerei mit Bar, um Anlässe zu veranstalten, eine Bäckerei oder ein Bootsverleih an der Aare könnten passen. Sicher braucht es Publikumsverkehr, Läden, die ihr Geschäft mit dem Freiraum verbinden.

Erste Gedanken

Unten schlagen wir einen schlichten, zweigeschossigen Sockelbau aus verputztem Ziegel vor. Schmuckstücke aus Sandstein fixieren zum einen die Stoffmarkisen und tragen zum anderen optisch die kleine Dachauskragung, doch eigentlich lasten auf den kleinen Konsolen die Stützen der Lauben. Der niedrige Bau ordnet sich ein. Aus Fussgängerperspektive wirkt er weitläufig und niedrig, so wie es die historischen Fabrikgebäude und Hallen schon immer taten. Wir denken an eines der Stillleben des Malers Giaccomo Morandi: drei ähnliche Körper mit gemeinsamer Schulterhöhe, aber unterschiedlichen Aufbauten oder Abschlüssen. Bei uns wird es ein leichter Aufbau mit tiefen, horizontalen Schattenlinien sein.

Oben können wir den rückzubauenden Holzbau der Reinigungsfirma in das Ensemble integrieren. Die Bauten halten wir damit heterogen, indifferent und setzen einen markanten, weithin wirkenden Schwerpunkt. Die gesuchte Aufbruchsstimmung wird offensichtlich: ein Markstein, Herd und Ausgangspunkt einer zukünftigen Entwicklung oder besser Umwidmung.

Aufbruchstimmung. Vertraute Motive in neuem Massstab

Mit der eingeführten Kolossalordnung erscheint der obere Fassadenteil trotz der vier Geschosse nur wie zwei höhere. Die Proportionen bleiben verwandt, der Bau wirkt schmäler und wir vermeiden die Problematik einer Attika, die in diesem Umfeld fremd wirken würde und sich schwerlich mit dem darunterliegenden Gebäudekörper verbinden liesse. Mit dem Kniff eines filigranen Aufbaus wird nicht nur die Lücke in der Trias der ISOS-Baugruppe geschlossen, sondern auch Bezüge zu den Infrastrukturbauten und vor allem über die Gleise hinweg zur Baugruppe D geschaffen. Erst so kann sich der Baustein behaupten.

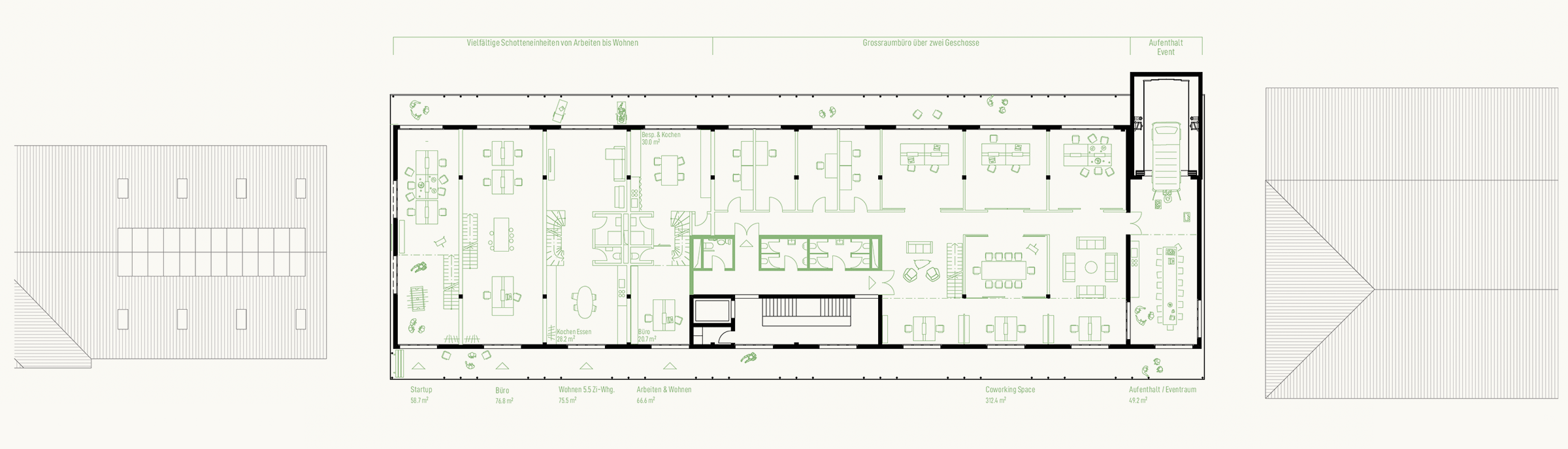

Typologie

Da die zukünftige Entwicklung des Areals und potenzielle Mieter unbekannt sind, empfehlen wir einen superflexiblen Hybridbau aus Büro- und Gewerberäumen. Der Sockel enthält klassische Räume mit grosszügigen lichten Höhen für ebenso klassiche "Sockel"-Mieter, die – wie es die Auslobung vorsieht – ganze Geschosse mieten möchten.

Im oberen Bereich wäre das ebenfalls möglich, aber auch eine Aufteilung in sehr viele kleinere Einheiten, dank der Laubengänge. Das ist besonders attraktiv für weniger zahlungskräftige Mieter. So ermöglichen wir eine lebendige Nutzungsmischung verschiedenster Gewerbetypen. Denken Sie an die Zweigeschossigkeit in den Viaduktbögen Zürichs oder an das Basislager wo Balkone eine Vielzahl kleinerer Mietflächen erschliessen. Werden die Grundrisse schottenartig mit wenig Grundfläche ausgebaut, bleiben dennoch grosse, für Galerien nutzbare Höhen.

Die Zweigeschossigkeit ermöglicht es beispielsweise, Büros und Administration im oberen Bereich anzusiedeln, während sich die Produktionsflächen darunter befinden. Die vielleicht im Selbstbau erstellten zweiten Geschosse könnten auch untervermietet oder für spezielle Events genutzt werden. Vielleicht steht hier ein Sofa für die Arbeit in der Nacht. Sicher werden hier aufstrebende Unternehmer mit Pioniergeist unterstützt, da sie viel Freiraum für individuelle Aneignung und Flexibilität in der Raumnutzung erhalten.

Unser Anstz „Anders Arbeiten“ geht über die traditionelle Vorstellung von Büronutzungen hinaus, indem es den Aspekten des Wohlfühlens und der Gemeinschaft gleichermassen Gewicht verleiht. Neben den gemeinsam genutzten Aussenräumen bieten wir Besprechungszimmer, Küchen und WCs, um einen lebendigen Austausch zu fördern. Zeitgemässes Arbeiten ist dem Wohnen gar nicht so unähnlich. Wir schaffen Räume, in denen man sich entfalten und gerne aufhalten kann – Orte, an denen man sich trifft und (teure) Infrastrukturen teilt. Vor allem aber bieten wir nicht nur schnöde Flächen, sondern Raum und Atem.

Erschliessung und Struktur

Im nördlichen Bereich schlagen wir statt einer grossflächigen Tiefgaragenrampe einen Aufzug vor, um den begrenzten Raum effizient zu nutzen. Dieser Lift stabilisiert zusammen mit dem Treppenkern die gesamte Struktur und erschliesst alle Geschosse für schwere Güter. Die Decken sind für eine Belastung von 500 kg/m² ausgelegt – eine Kapazität, die viele Unternehmen schätzen, ähnlich wie Outdoor-Kleidung, deren Robustheit man nicht immer braucht, aber nicht missen will.

Unser Ziel war es, eine Struktur zu wählen, die nicht nur belastbar ist, sondern auch Umbauten und Nutzungsänderungen ermöglicht. Daher ist die Tragstruktur der langlebigste Bauteil unseres Entwurfs: klassische, pflegeleichte Stahlbetondecken, die als Dreispänner auf inneren Stützen und der Fassade ruhen. Die Fassade des Sockels setzt sich im oberen Teil in einer weiteren Stützenreihe fort. Konsolen an den hohen, vorgefertigten Elementstützen ermöglichen im oberen Bereich den Einbau von Leichtbau- oder Holzbaudecken. Der Stützenraster ist so gewählt, dass im Untergeschoss ein direkter Lastabtrag ohne aufwendige Abfangungen möglich ist.

Maximale Flexibilität wird durch den Verzicht auf tragende Wände ausserhalb des Kerns erreicht. Das bedeutet weniger bauliche Eingriffe, eine längere Nutzungsdauer und somit bessere Nachhaltigkeit. Zusätzlich verwenden wir CO2₂-reduzierten Beton mit hohem Recyclinganteil, um die Emissionen zu senken und Ressourcen zu schonen. Eine weitere Verbesserung der Ökobilanz wäre durch den Einsatz von Holz-Beton-Verbundrippendecken möglich, was allerdings die Raumhöhe verringert und die Kosten erhöht. Diese Option würden wir in den weiteren Projektphasen mit der Bauherrschaft erneut befragen und abstimmen.

Die Fassade des Sockelbaus besteht aus einem einfachen robusten Einsteinmauerwerk. Für die oberen Geschosse stellen wir uns gemauerte Hanfkalkwände oder einen reinen Holzbau aus vorgefertigten Elementen vor, mit der Absicht effiziente und nachhaltige Bauweisen zu kombinieren.

Die Laubengänge eröffnen zukünftige Nutzungsmöglichkeiten: Der Bau könnte teils oder ganz als Wohngebäude genutzt werden, oder Wohnen und Arbeiten könnten kombiniert werden. Die Balkone bieten Morgen- und Abendsonne, mit Blick auf die Gleise und das Ruag-Areal sowie auf das Flussbett und hinüber auf die andere Seite der Aare. Das Untergeschoss bleibt flexibel nutzbar – sei es als Lager oder für Gewerbeflächen. Wer weiss, wie lange wir Garagen in dieser Form noch brauchen werden.

Mehr Fläche? Mehr Raum!

Freiraumkonzept und ökologische Gestaltung

Das Projektgebiet befindet sich in einem spannenden Wandel und bietet, trotz seiner herausfordernden Lage zwischen Bahngleisen und Strasse, Raum für flexible Nutzungen und vielfältige Möglichkeiten. Das Freiraumkonzept ist funktional und ökologisch wertvoll gestaltet. Durch gezielte Begrünungsmassnahmen entsteht eine biodivers gestaltete Oase, die das lokale Klima positiv beeinflusst und einen Lebensraum für verschiedene Pflanzen und Tiere bietet. So wird aus einer zunächst schwierig erscheinenden Lage ein Raum, der den Bedürfnissen urbanen Lebens gerecht wird und nachhaltig genutzt werden kann.

Im begrenzten Raum an der Strassenseite wird eine vielseitige Nutzung ermöglicht. Ein aufgelöster Plattenbelag, der in begrünte Kiesflächen übergeht, schafft durch einfache Möblierung einen Ort des Verweilens. Die Mieter können ihre Gewerbeflächen über direkte Zugänge betreten und ihre Geschäfte mit dezenten Schildern kennzeichnen, ohne die umliegenden Nachbarschaften zu beeinträchtigen. Der Haupteingang wird durch eine grosszügige Belagsfläche akzentuiert, um Besucher willkommen zu heissen.

Der rückwärtige Bereich bietet eine Vielfalt an Nutzungen und ist als Werkplatz, Aufenthaltszone und Anlieferungszone vorgesehen. Eine Entflechtung des motorisierten Verkehrs und der Fussgänger sorgt für sichere und gut nutzbare Zugänge. In Bereichen, in denen eine vollständige Trennung nicht möglich ist, wird die Sicherheit durch klare Besucherlenkung gewährleistet.

Ökologisch wertvolle, roh gestaltete Flächen

Die wenig genutzten Flächen werden mit befahrbarem Schotter und Spontanvegetation gestaltet und bieten üppige, ökologisch wertvolle Grünflächen, die die Gewerbenutzung nicht einschränken. Baumgruppen und Überdachungen sorgen für eine angenehme Kühlung in den Sommermonaten. Kleinbauten mit Strom- und Wasseranschlüssen ermöglichen Arbeiten im Freien. Ziel ist die Schaffung eines lebendigen und vielfältig nutzbaren Aussenraums.

Bauphysik, Kompakter und flexibler Hybridbau

Den Erdeinbau halten wir mit einer Tiefe von 3.55 ab Terrain für das Minimum an notwendigen Lager- und Technikräumen und die geforderte Einstellhalle gering. Wir sind damit über Grundwasserniveau und sicher vor Überflutungen. Mit 18.60m Gebäudetiefe und sechs Geschossen ist das Haus sehr kompakt. Ein zentraler Treppenhauskern und eine Fluchttreppe minimieren die Nebennutzflächen, sodass die Nutzflächen für Gewerbe und Wohnen maximal flexibel bleiben – ideal für einen langfristig marktgerechten Nutzungsmix. Der Fensteranteil ist bewusst bemessen, um ausreichend Tageslicht und passive Sonnengewinne zu nutzen, ohne dass die Räume im Sommer überhitzen. Die grosse Speichermasse des Gebäudes hilft, Sonnenwärme zu speichern und sorgt im Sommer dafür, dass die Räume lange kühl bleiben.

Ein reiner Holzbau würde die Ökobilanz verbessern, hat aber auch seine Grenzen. Wir setzen auf eine Hybridbauweise, die im weitern Verlauf zu präzisieren ist:

1. Fundamentplatte und Primärdecken: 28 cm Betondecken mit Hohlböden oder schwimmenden Böden, je nach Bedarf. Die Betondecken bieten Vorteile in puncto Nutzlast, Platzbedarf, Schallschutz, Speichermasse für sommerlichen Wärmeschutz und Kosten. Überhohe Geschosse werden dort mit Holzkonstruktionen ausgestattet, wo sie benötigt werden. Das Schrägdach wird in Holzelementbauweise ausgeführt.

2. Tragende Wände: Die aussteifenden Wände im Treppenhaus und die Liftschächte bestehen aus 25 cm Beton. Alle anderen Innenwände werden in Holzständerbauweise mit Lehmbauplatten ausgeführt. Die Fassade bis zum zweiten Obergeschoss ist als Mauerwerk geplant, darüber als gedämmte Holzständerwand mit Massivholzverkleidung.

3. Schrägdach: Das Schrägdach besteht aus Holzelementen und einer integrierten Photovoltaikanlage.

Der Rohbau ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, während kurzlebige Elemente wie Fenster und Einbauten austauschbar sind. Die Materialien im Innenbereich sind robust und pflegeleicht, und aussen lassen sich potenzielle Schadstellen einfach reparieren.

Klimasystem KEGEL – Heiz & Lüftungssystem ohne horizontale Rohrverteilung

Low-Tech – einfach, robust, effizient Unser Ziel ist ein Gebäude, das mit wenig, aber der richtigen Technik auskommt. Eine hoch optimierte Gebäudehülle schützt vor äusseren Einflüssen, während ausreichende Speichermasse im Innern für eine thermisch stabile Umgebung sorgt. So entsteht ein Null-Energiehaus, das mit einfachen und kostengünstigen Mitteln betrieben werden kann.

Wir legen gleichermassen Wert auf Komfort, Kosteneffizienz und Energieeinsparung. Die Masse übernimmt die Hauptaufgabe der thermischen Regulierung, die Technik sorgt nur für die Feinjustierung. Das Ergebnis ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Gebäude, das durch Klarheit überzeugt. Die Räume werden über konvektive Systeme sanft konditioniert – die natürliche Raumdynamik bleibt erhalten, die Speichermasse wird optimal genutzt.

Klimakonvektoren, Free Cooling, Verbundlüftung Die Wärme- und Kälteabgabe erfolgt über Klimakonvektoren mit Heiz- und Kühlwassertemperaturen nahe der Raumtemperatur (26 °C zum Heizen, 20 °C zum Kühlen). Die Belüftung der Räume erfolgt über ein Verbundlüftungssystem, das weitgehend ohne horizontale Luftverteilung auskommt. Die Kombination von konvektivem Heizen und Kühlen mit Verbundlüftung schafft ein thermisch gutmütiges, weitgehend selbstregulierendes System.

Diese Low-Tech-Lösung ist einfach aufgebaut, leicht verständlich, nahezu wartungsfrei und bietet hohe Flexibilität. Erfahrungen zeigen, dass Gebäude dieser Art eine ausserordentlich hohe Nutzerzufriedenheit erreichen.

Energieversorgung Die Wärmeerzeugung erfolgt idealerweise über eine hocheffiziente Niedertemperatur-Wärmepumpe, die Erdreich oder Grundwasser als Quelle nutzt. Die Kühlung wird ohne Kälteanlage vollständig durch Free Cooling (Regeneration über Erdreich oder Grundwasser) abgedeckt. Eine Photovoltaikanlage ergänzt das Energiekonzept. So benötigt das Gebäude nur einen Bruchteil der Energie eines Standardbaus – und leistet einen wertvollen Beitrag zu den Energie- und Klimazielen.

--

Wettbewerb im offenen Verfahren, 2. Platz nach Überarbeitung, Geschätshaus Uttigenstrassse 35, Thun für die RUAG. Team: Benedikt Profanter, Kevin Wüthrich mit Silvan Fischer Landschaftsarchitekten bsla, Silvan Fischer, Ndaine Veraguth, Ingenier Pater Makiol sowie grünigerplus und einfach-gut-bauen HLKS, Raumanzug Bauphysik